Grandes malentendidos de la ciencia (II)

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Grandes malentendidos de la ciencia (II)

Viernes, 09 de Mayo 2025, 11:10h

Tiempo de lectura: 7 min

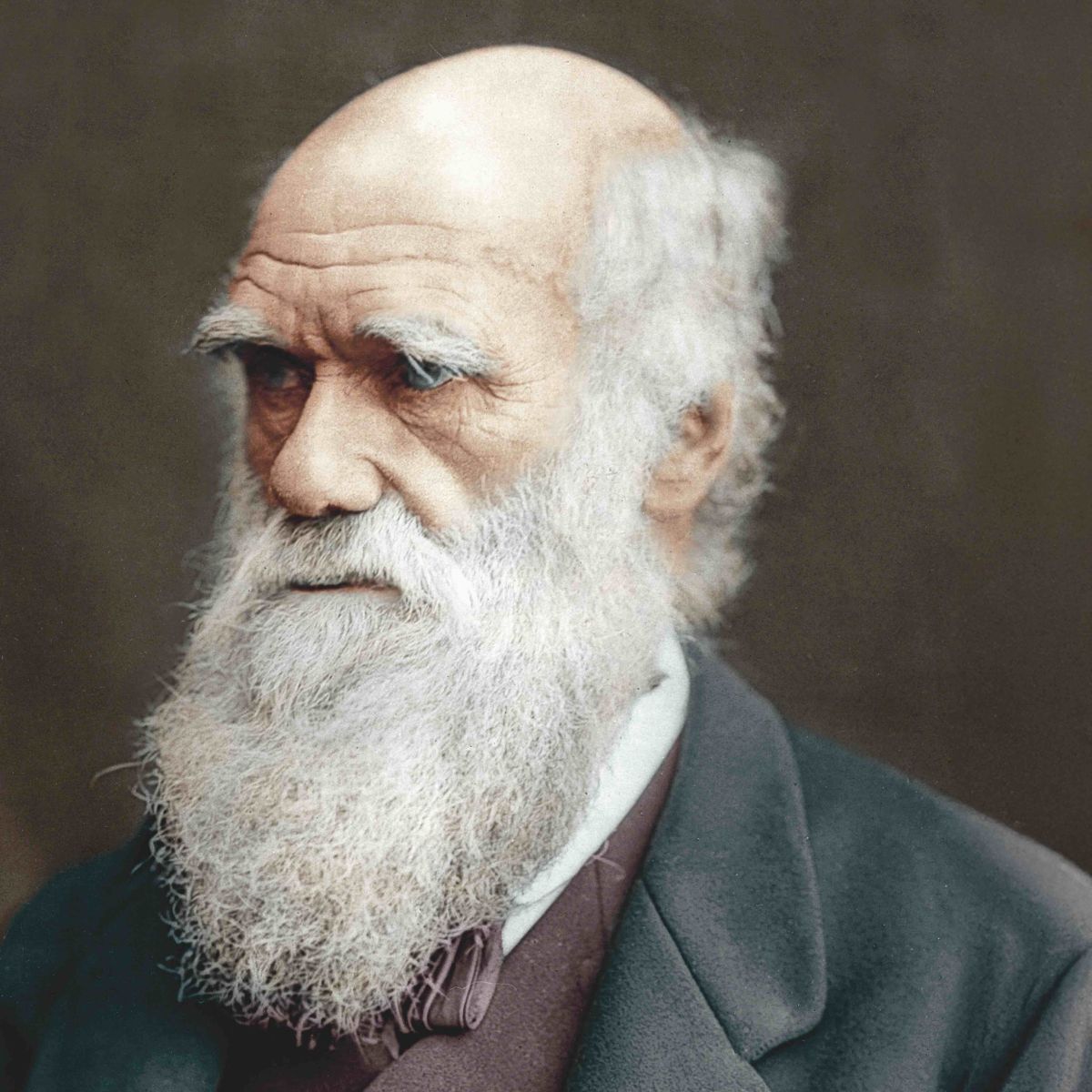

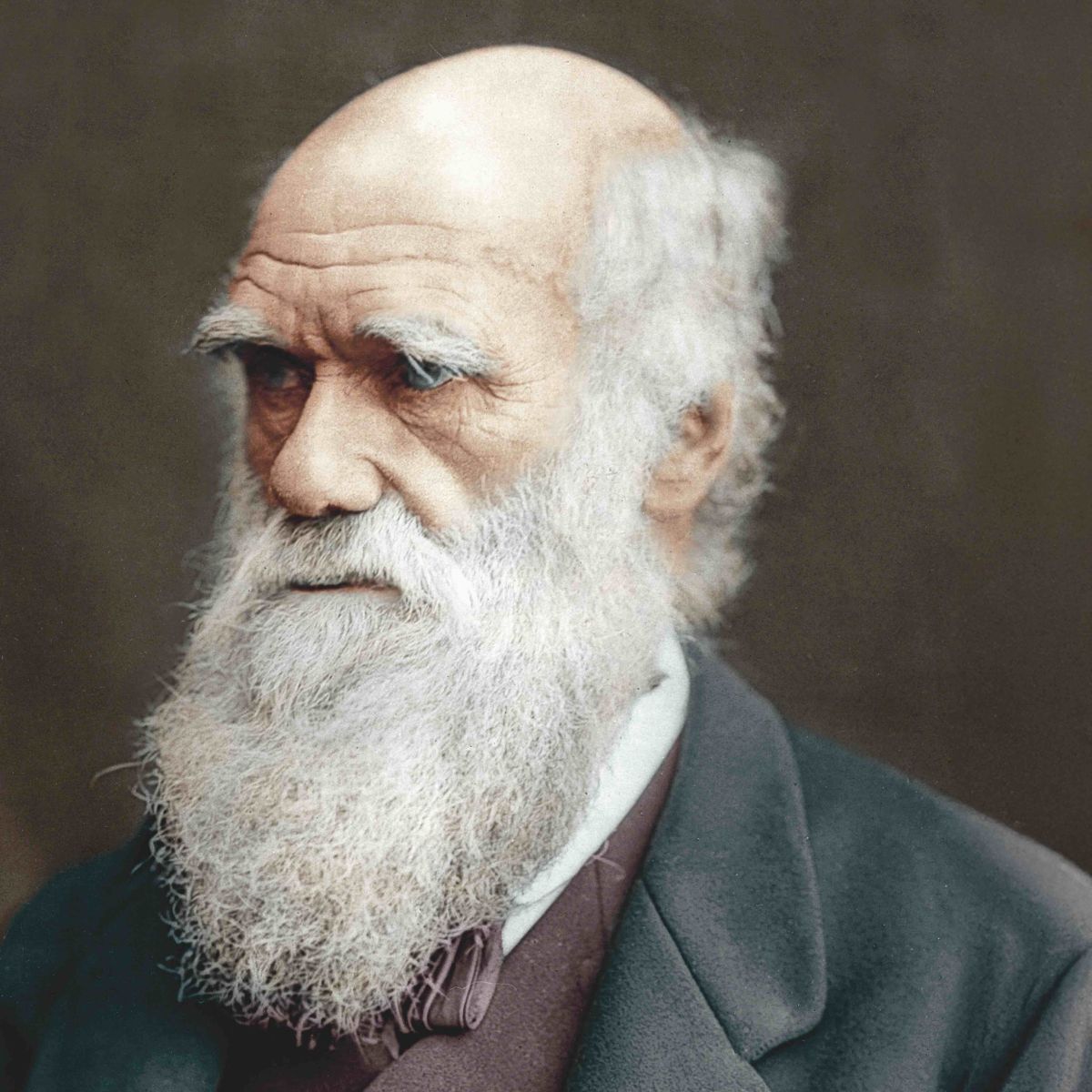

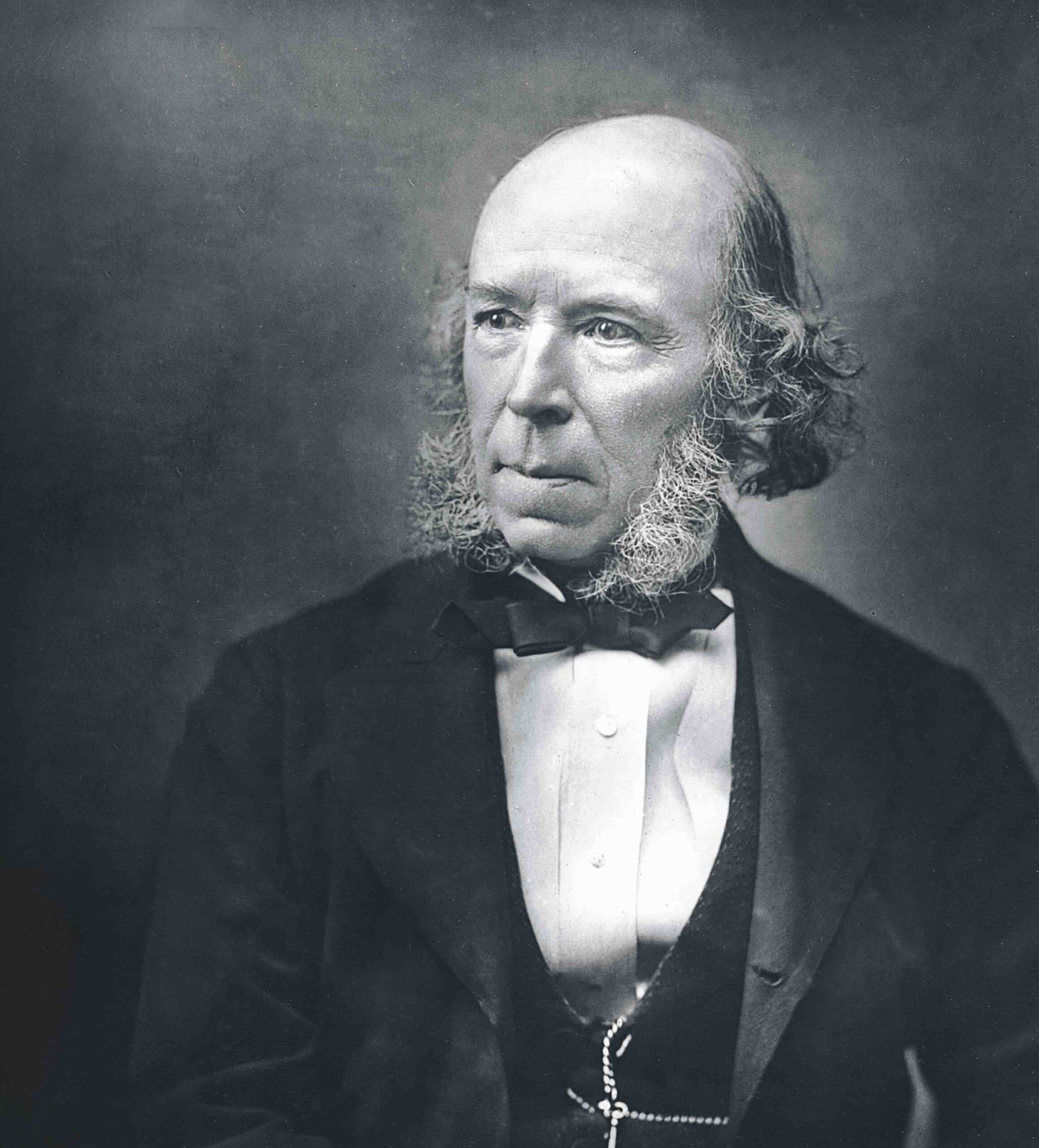

Londres, 1859. Charles Darwin publica El origen de las especies mientras el Imperio británico se extiende por el globo. Su teoría sacude los cimientos del pensamiento científico, social y hasta religioso: las especies evolucionan a través de la selección natural; si una adaptación da ventaja, las siguientes generaciones la incorporan. «Una pequeña variación, si es útil, se conserva», resumió. Un filósofo y sociólogo, Herbert Spencer, leyó aquello y le vino de perlas para justificar sus propias teorías supremacistas. Fue Spencer el que acuñó la frase: «Es la supervivencia del más apto», que se atribuye erróneamente a Darwin. Spencer acababa de inventar el darwinismo social. Un juego de suma de cero donde para que unos pocos ganen, muchos tienen que perder.

Pero Darwin nunca dejó fuera la cooperación. «No era un hombre de frases grandilocuentes», señala la historiadora de la ciencia Janet Browne. «Su estilo era meticuloso, detallado». Quizá por eso, mientras el mundo se quedaba con la simplificación de 'la ley de la jungla', pocos prestaron atención a los pasajes donde el naturalista describe comportamientos colaborativos. Darwin, que había pasado cinco años recorriendo el mundo a bordo del Beagle, era un gran observador. «La naturaleza está llena de ejemplos donde los individuos ayudan al grupo. Y los instintos sociales también están regulados por la selección natural». Sin embargo, estas reflexiones quedaron eclipsadas por interpretaciones más acordes con el espíritu competitivo de la época victoriana.

«La ironía es que Darwin detestaba la crueldad y la violencia. Le habría horrorizado ver cómo sus ideas fueron tergiversadas para justificar las peores atrocidades», comenta Robert J. Richards, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Chicago. Pero en plena era del capitalismo industrial, con sus fábricas humeantes y barrios donde los obreros se hacinaban, la idea de una naturaleza basada en la competencia despiadada encajaba con la ideología dominante.

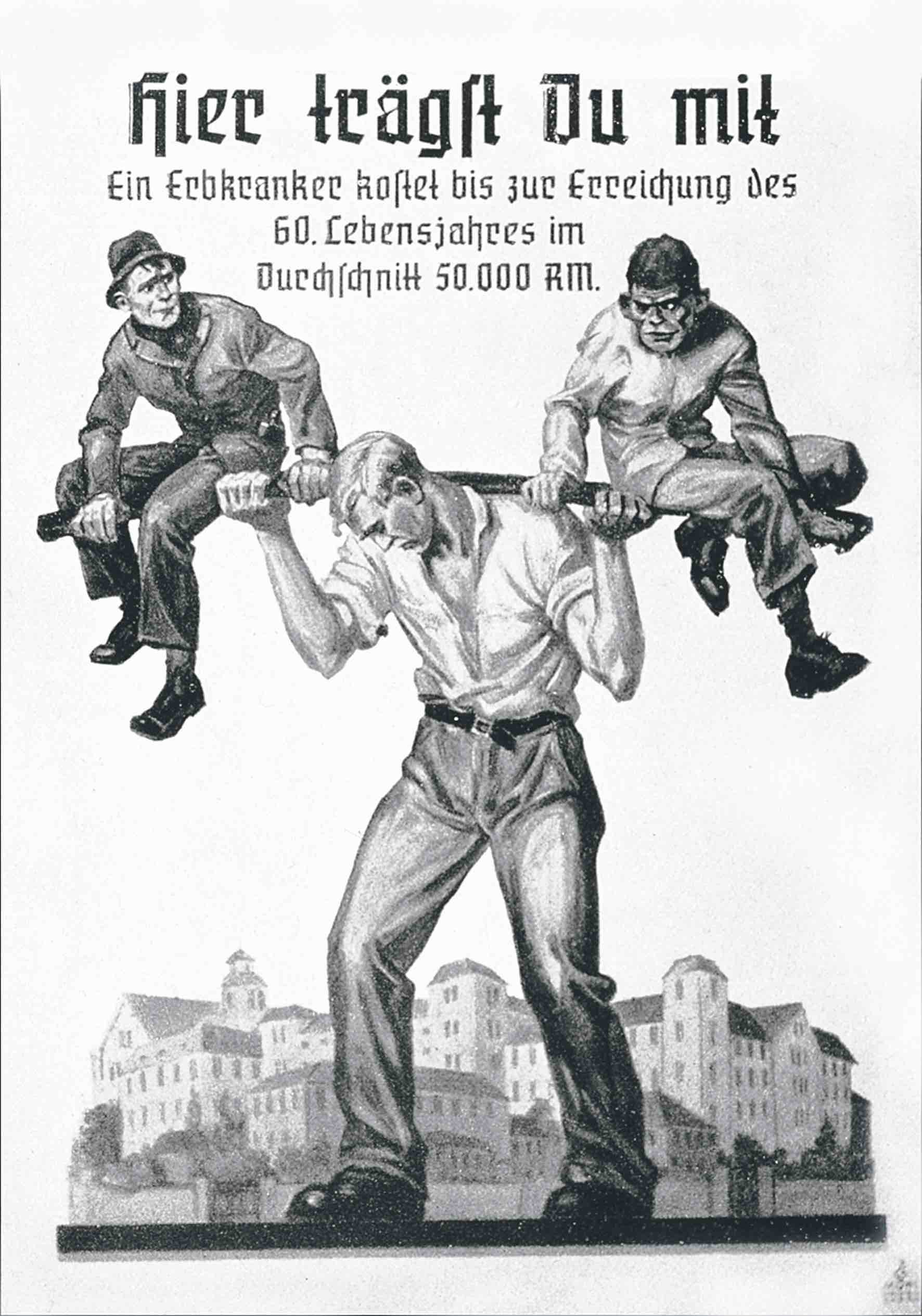

El darwinismo social, promovido por Spencer y otros, extrapoló las ideas evolutivas para justificar desigualdades, políticas coloniales y la explotación de los más vulnerables. Estas ideas encontraron eco en magnates como John D. Rockefeller, quien declaró: «El crecimiento de un gran negocio se basa en la supervivencia del más apto». Esta interpretación reduccionista también allanó el camino para las políticas eugenésicas de los nazis, que buscaban «mejorar» la especie humana eliminando a los considerados «débiles» o «inferiores».

Para esclarecer este malentendido, conviene rebobinar. Nada menos que unos 1800 millones de años. En el océano primordial que cubría gran parte de nuestro planeta ocurrió un acontecimiento trascendental. Una arquea (un tipo de microorganismo unicelular) se zampó a una bacteria. Pero algo falló. O quizá, desde otra perspectiva, algo salió muy bien. La bacteria no fue digerida. En lugar de convertirse en alimento, comenzó una negociación bioquímica con su captor. «Te propongo un trato», parecía decir. «Yo te proporciono energía de manera eficiente; a cambio, tú me das cobijo y nutrientes». Y la arquea, por razones que la ciencia aún investiga, aceptó el acuerdo.

Lo que acababa de ocurrir fue el nacimiento de la primera célula eucariota, el antepasado común de todos los animales y plantas que hoy pueblan la Tierra. La bacteria se transformaría en lo que hoy conocemos como mitocondria, la central energética de nuestras células. Y sí, existen pruebas de que aquel pícnic interrumpido sucedió. Quedaron las migajas en el mantel…

Basta con mirar al microscopio nuestras propias células. Las mitocondrias conservan su propio ADN, distinto del ADN del núcleo celular. Tienen incluso su propia maquinaria para dividirse y reproducirse, similar a la de las bacterias actuales. «Son como pequeños alienígenas viviendo dentro de nuestras células. Tienen su propio código genético, su propio idioma molecular», explica el bioquímico Nick Lane. Sin este primer acto de cooperación entre dos organismos, la vida en la Tierra seguiría siendo microscópica.

Pero esta teoría, hoy aceptada universalmente, fue recibida con escepticismo. A finales de los años sesenta, una joven científica llamada Lynn Margulis propuso que las células complejas surgieron cuando células simples engulleron otras y establecieron relaciones simbióticas permanentes. Su artículo fue rechazado por quince revistas científicas antes de ser publicado. Margulis fue tratada como una hereje. Estuvo casada con el astrónomo Carl Sagan, quien más tarde se convirtió en una celebridad mediática, mientras ella seguía luchando por el reconocimiento.

La comunidad científica, en esa época (y todavía hoy el viejo paradigma se resiste a desaparecer), estaba dominada por una visión neodarwinista que ponía énfasis en la competencia. Pero Margulis proponía algo muy diferente: «La vida no conquistó el planeta solo mediante combates, sino estableciendo redes», afirmaba. Para ella, la simbiosis –organismos diferentes viviendo juntos en relaciones mutuamente beneficiosas– era una fuerza evolutiva tan importante como la competencia.

Lo que hacía su propuesta tan revolucionaria era que desafiaba la idea de una evolución gradual basada únicamente en mutaciones. Pero el salto de complejidad de las procariotas (células sin núcleo) a las eucariotas (células con núcleo) era demasiado grande para explicarse con pequeños cambios genéticos acumulados. Décadas después, la evidencia acumulada ha confirmado su teoría. El ADN de mitocondrias y cloroplastos (los orgánulos que realizan la fotosíntesis en las células vegetales) revela su origen bacteriano.

La endosimbiosis no es un evento aislado en la historia evolutiva. La naturaleza está repleta de ejemplos donde la cooperación supera a la competencia como estrategia de supervivencia. Los líquenes, esas manchas de colores que tapizan rocas y troncos, no son un organismo único, sino la asociación entre un hongo y un alga. El hongo proporciona estructura y protección, mientras que el alga suministra nutrientes. Juntos colonizan ambientes donde ninguno sobreviviría por separado, desde los desiertos más áridos hasta la Antártida, e incluso el espacio. La NASA ha estudiado líquenes expuestos al vacío espacial que sobrevivieron durante semanas.

Los corales deben su éxito a las zooxantelas, algas microscópicas que viven en sus tejidos y les proporcionan hasta el 90 por ciento de su energía a través de la fotosíntesis. A cambio, las algas reciben protección y compuestos que necesitan para crecer. Este matrimonio entre coral y alga ha permitido la construcción de los arrecifes, ecosistemas que albergan el 25 por ciento de toda la vida marina a pesar de ocupar menos del 0,1 por ciento de la superficie oceánica.

Otro ejemplo es el de las hormigas cortadoras de hojas, que mantienen 'plantaciones' de hongos en sus hormigueros. Estas hormigas cortan hojas que no pueden digerir y las usan como sustrato para cultivar hongos que sí pueden consumir. Es una forma de agricultura que surgió 50 millones de años antes que la humana.

No olvidemos a los peces limpiadores, pequeños habitantes de los arrecifes que se alimentan de los parásitos que afectan a peces mucho más grandes. Estos diminutos peces nadan dentro de la boca de depredadores que podrían engullirlos de un bocado, pero que respetan el acuerdo tácito «tú me limpias, yo no te como».

Nosotros mismos somos un ejemplo de colaboración evolutiva. El cuerpo humano alberga billones de microorganismos que conforman nuestro microbioma, esencial para la digestión, el sistema inmune y la salud mental. Somos, en palabras de la ciencia moderna, holobiontes: no individuos aislados, sino comunidades ecológicas. Básicamente, ecosistemas 'con patas'. «Tenemos más células bacterianas que humanas en nuestro cuerpo», señala la microbióloga Margaret McFall-Ngai. Estos ejemplos, y muchos más, sugieren que la cooperación no es una rareza, sino una estrategia fundamental para la supervivencia y el éxito evolutivo. Y esta comprensión profunda está cambiando no solo la biología, sino también nuestra percepción del mundo. «Hemos construido una sociedad basada en la idea de que la competencia despiadada es lógica y necesaria», reflexiona el economista Samuel Bowles. «Pero, si miramos la naturaleza con atención, vemos que las especies más exitosas son a menudo las que han desarrollado sofisticados mecanismos de cooperación».